張り子の小道具の制作解説。

新聞紙、和紙、のり、絵の具で簡単に作れます。

張り子の小道具はとても軽く、大きなものものが作れます。当然、紙製なので硬くない。

落としても、ぶつけても怪我の心配が少ないもの良いところですね。

作り方を知っておけば、保育園での工作、文化祭、ハロウィンでの仮装にも重宝します。

準備する材料|新聞紙、半紙、絵の具、墨汁

準備するものを材料、道具に分けてあげています。

基本的には100均で集まる道具で大丈夫です。私はダイソーでほとんどの材料を集めました。

- やまとのり …薄めて使うので白いデンプンのりが望ましい

- わらばん紙、新聞紙 …通販に入っている緩衝材の紙でもOK

- 和紙(半紙) …厚めがオススメ

- 絵の具 …今回は墨汁のみ。色付けならアクリルガッシュが上塗り出来てオススメ

- ガムテープ、セロハンテープ

道具も基本的には家にあるものだと思います。絵の具は透明水彩より不透明水彩(アクリルガッシュ)があると間違ってはみ出した所の修正が出来るので、オススメです。

- ハサミ …紙を切る、毛糸を切る

- トレー …ノリや絵の具を溶くための広いトレー

- 段ボール …作業時の下敷きに便利。のりや絵の具など床に付かないように。

あると非常に便利なもの

今回は使いませんでしたが、家での工作にグルーガンがあると本当に便利です。

いくつかのパーツに分けて作る場合、接着工程に時間がかかってしまいます。

ボンドなんて1日待たないとしっかり接着してくれません。

工作はサクサクと進めたいですよね。

その点、グルーガンは短時間で固まるのでとても便利。

工作での接着工程にイライラした経験がある方は、ぜひ買って見てください。

ダイソーでも安価で売っていますよ。

だんな

だんな工作って楽しいけど、場所とるんだよね。

接着工程を待たなくて良いので、すぐに片付くのもいいよね

張り子の小道具の作り方

大まかな手順を説明すると、以下の4ステップです。

本物の張り子との大きな違い

本物の張り子はSTEP 2の後に、胡粉を表面に塗ります。そうすると表面の紙を貼り付けた境目が埋まるので、キレイに仕上がります。

お面同様に胡粉の使用はハードルが高いので省略です。

工程の詳細を8工程に分けて説明をしていきます。

※ちなみにお面は15工程でした。小道具の場合、空洞にしないで良い分、簡単ですね。

お面の制作記事も参考にどうぞ。

工程1.形をきめる

どんな形を作るか、決めます。

鬼の金棒なので、こんな感じにしたいと思います。

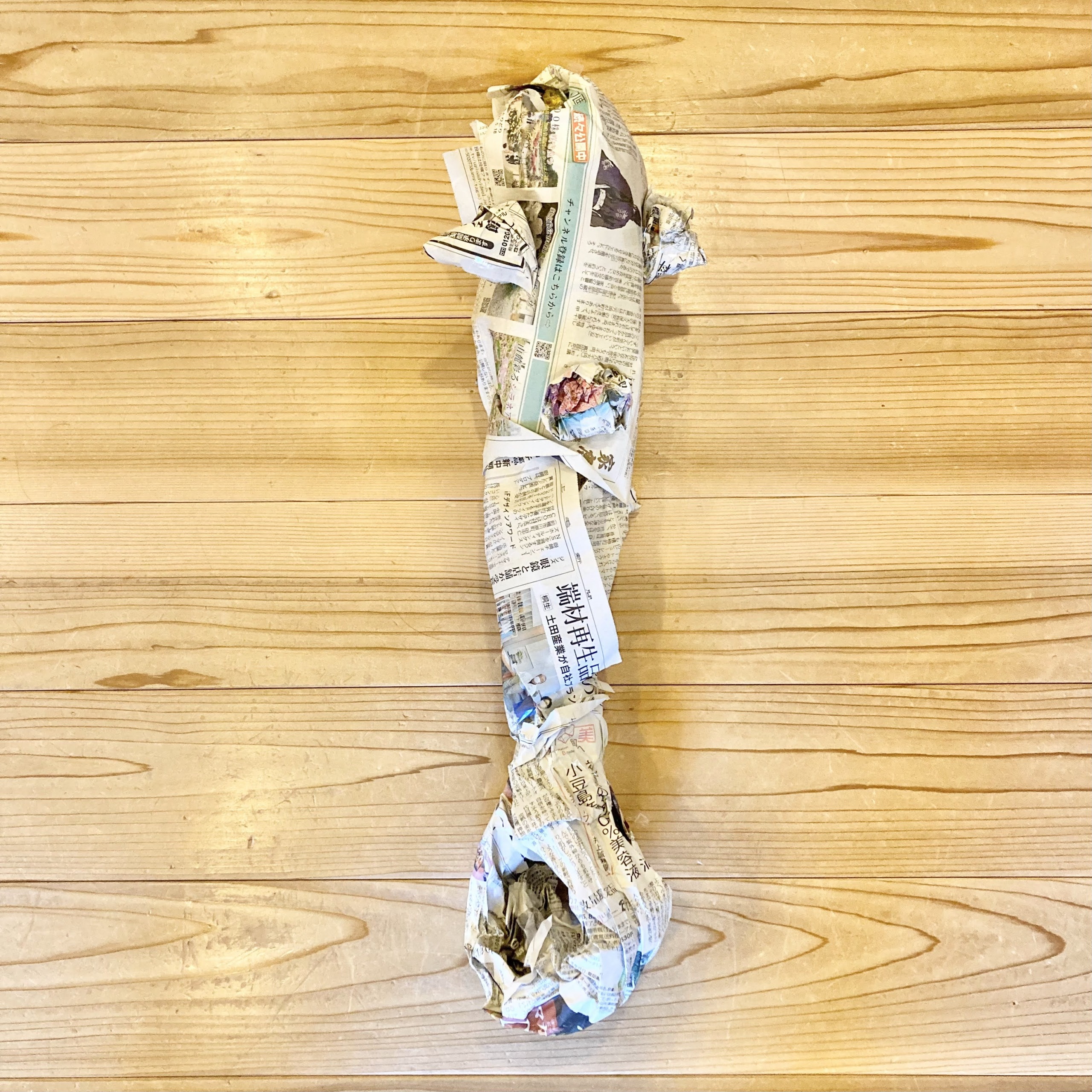

工程2.新聞紙で形をつくる

新聞紙を丸めて大体の形を作り、セロテープで形をまとめていきました。

新聞紙が浮いている場所があるとあとで和紙を貼りにくかったので、もっとテープをグルグル巻きで良かったかも。

工程3.新聞紙でトゲをつくる

棍棒のトゲを新聞紙でつくり、セロテープで貼り付けました。

工程4.和紙を用意する

今回はダイソーの半紙を使いました。

工程5.和紙を細かく切る

和紙をてのひらサイズくらいに切ります。適当でOKです。

サイズが大きい方が広く貼れて楽です。

細かい場所や複雑な形の場所には、小さいサイズを重ねて貼り付けていくと綺麗に仕上がります。

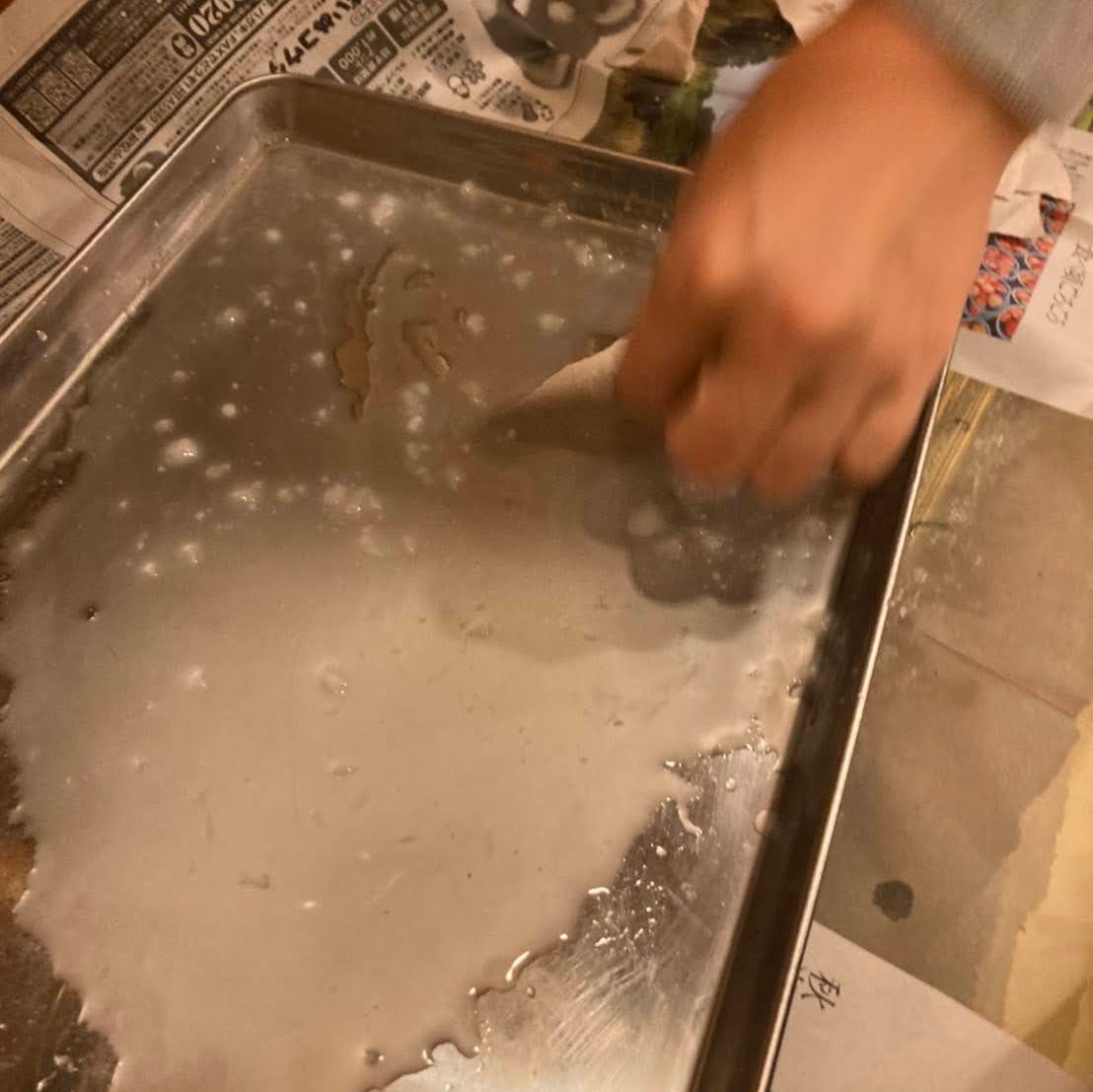

工程6.のりを準備する

やまとのりを薄めて作る。溶かし易いようにお湯で2倍から3倍に薄めます。

今回は100均の半紙を使いましたので、紙が薄くて水分が多いと千切れ易くなってしまいました。その為、以下の2つの対策が有効でした。

・二重の紙をのり付け→貼り付け

・のりを薄めないで作業

どちらかの対策でOK。

工程7.下地の紙を乾かす

1日乾かします。

※紙を貼った状態の写真は撮り忘れた。

工程8.色を塗る、完成

墨汁でペタペタと塗りました。

張り子のメリット|紙で出来ているので、大きいものでも軽い

全て紙で出来ているので、軽々持ち上げられます。

なかなかの迫力です。

応用例|ハロウィンの仮装や文化祭、劇の小道具、夏休みの自由研究や工作など

仮装や劇の小道具などを応用いろいろです。

紙と絵の具で作れますので、自由に作れて、軽い点もポイントです。

市販品にはない大きさ、味わいのある工作が作れますよ。

ハロウィンの仮装グッズの小道具を作れば、衣装だけでは作れない世界観が表現できます。

注目を浴びること間違いなしです。

小学生のお子様がいる方は、夏休みの宿題に工作として挑戦しても楽しいです。

一緒に作りたいものを絵に描いて、そのイメージを形にしていくのはとても楽しい作業です。

まとめ

一つ一つの工程は簡単なので、子供と一緒に作るのにぴったりです。

工作って楽しいです。子供と一緒に工作していると意外なアイディアや工夫が飛び出してきて、成長を感じます。

お子さんとの良い思い出になること、間違いなしです。

ではまた。

コメント